1.ICOM : International Council of Museums.

Définition datant de août 2022.

Définition datant de août 2022.

2.Sompairac, A (2016).

Scénographie d’exposition, six perspectives critiques.

Scénographie d’exposition, six perspectives critiques.

3.Étude menée par Josef Breuer et Sigmund

Freud sur l’état hypnoïde.

4.Poirier, N. (2015).

Le spectateur de cinéma - débordements.

Le spectateur de cinéma - débordements.

5.Pam Locker est une écrivaine et directrice d’un cursus scénographie d’exposition au Royaume-Unie. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur la conception de scénographie d’exposition.

6.Selon leur description sur leur site

internet www.atelier-lumières.com

internet www.atelier-lumières.com

7.Avis déposé en mai 2023 sur le site Tripadvisor.fr

par l’utilisatrice Mathilde.

par l’utilisatrice Mathilde.

8.Ackermann J.. (2019, 22 mars).

Les musées numériques : un succès qui dérange. korii.

Les musées numériques : un succès qui dérange. korii.

9.Heuré, G. (2020, 7 décembre). Expo Pompéi au

Grand Palais : une sidérante plongée au cœur

de la cité ensevelie. Télérama.

Grand Palais : une sidérante plongée au cœur

de la cité ensevelie. Télérama.

10.

Faut-il aller voir l’exposition Pompéi,

au Grand Palais ? (2020, août 8). France Inter.

au Grand Palais ? (2020, août 8). France Inter.

Article 1, diagnostic

Un cinéma & un musée. Deux lieux, deux fonctions et deux expériences différentes. Pourtant, aujourd’hui, ces deux institutions se mélangent et se lient. Des expositions sur nos films préférés envahissent les musées, nos musées se retrouvent dans nos films et nous sommes parfois assis sur un fauteuil en velours dans une exposition. Où suis-je, dans une exposition, au cinéma ou dans un film ?

Le musée et le cinéma possèdent un point commun, ils partagent des œuvres et racontent des histoires à un public. Leur appartenance au domaine de la culture et de l’art est le lien permettant à ces deux institutions de s’utiliser et de s'inspirer l’un l’autre.

Dans ce premier article, nous allons nous intéresser à ces différents mélanges en les catégorisant en trois parties : l’exposition dans le cinéma, le cinéma raconté par nos expositions et les expositions qui font leur cinéma.

Mais ces mélanges sont-ils avantageux ? Aujourd’hui, malgré la crise sanitaire qu’à subit notre pays, l’industrie du cinéma occupe une place très importante dans notre société, alors intégrer le cinéma aux expositions les rendraient-elles plus attractives ? Cependant, cette hybridation ne risque-t-elle pas de brouiller les frontières entre ces deux arts ? Mais avant de les lier définitivement, nous allons les analyser séparément pour comprendre les enjeux de chacun.

Le musée

Comme l’explique la définition de l’ICOM1, le musée a plusieurs fonctions : celle de rechercher, collecter, conserver et exposer. La fonction qui va nous intéresser le plus est celle d’exposer. Les expositions, qu'elles soient artistiques, historiques ou autres, sont des reflets du savoir et de la culture. Une exposition à un but essentiel, celui de transmettre.Depuis l’inauguration du Palais de Louvre, premier musée en France, en 1793, les musées se sont sans cesse réinventés pour créer de nouvelles expositions. Ils se sont développés et de nouvelles catégories ont vu le jour telles que les musées d’arts décoratifs, des sciences ou encore des techniques…

Aujourd’hui, les expositions abordent une multitude de thèmes et se détachent petit à petit des codes de l’exposition classique en cherchant à créer de nouvelles expériences muséales.

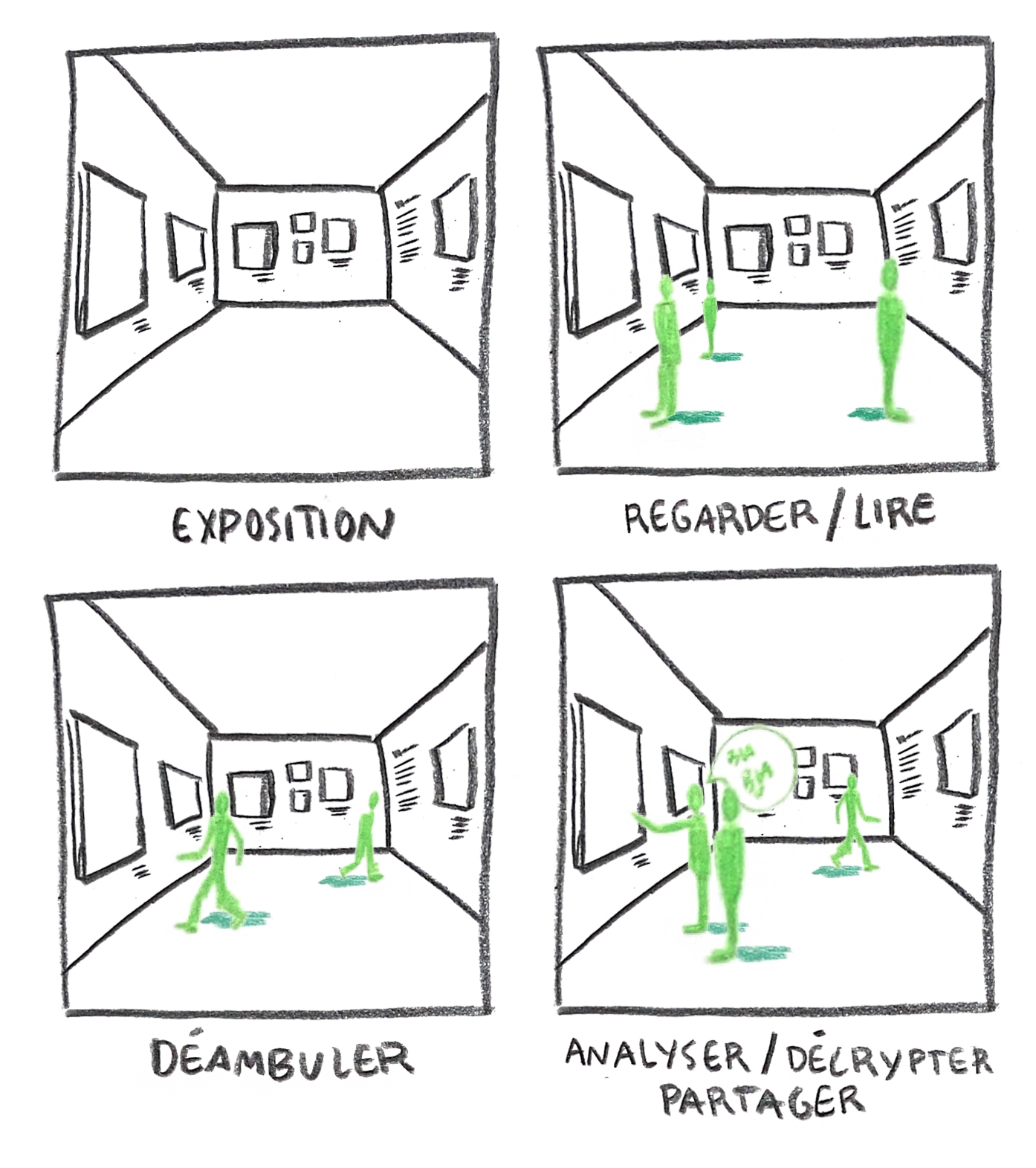

De grandes salles avec des murs blancs ou parfois colorés, sur lesquels sont accrochées des expôts côte à côte, nous accueillent. Un grand texte écrit sur le mur introduit les thématiques et de petits cartels en bas à droite ou à gauche des expôts les expliquent plus en détail, c’est dans ces lieux que nous vivons une expérience muséale. Lorsque nous décidons d’aller voir une exposition, nous avons comme ambition d’aller découvrir et apprendre de nouvelles choses sur un sujet particulier. Notre esprit doit être éveillé et notre corps prêt.

Pour découvrir l’exposition, nous devons déambuler. Passer de textes en textes, d'expôts en expôts. Nous devons analyser et décrypter ce qui nous est exposé. Nous ne pouvons pas être passifs. Comme l’exprime Arnaud Sompairac2 : ” [...] le visiteur est pensé comme un sujet actif (mais non comme un acteur) car de fait il reste libre de ses mouvements, et libre d’épouser ou non le principe scénographique s’il est très tenu. Le visiteur peut se comparer au lecteur d’un livre, il puise et articule, s’approprie ce qu’il entend s’approprier, toujours à son rythme, il est plus ou moins éveillé, lucide, excité, ennuyé.”

Malgré sa pratique collective, une découverte d’exposition est forcément unique. Chaque personne décide de ce qu’il lit, regarde, comprend et dans quel ordre il réalise cela. Rien ne nous est imposé. Dans une exposition, nous sommes libres de notre temporalité.

Le cinéma

Le cinéma, depuis ses débuts, a toujours été un miroir de la société, capturant l’évolution culturelle, historique et artistique des époques qu’il traverse. Le cinéma, c’est l’art de filmer et de créer des films que ce soient des films de fiction, documentaires ou même expérimentaux.Depuis sa création, le cinéma a toujours eu plusieurs objectifs. Dans un premier temps, c’est un divertissement qui nous raconte des histoires souvent vectrices d’émotions. Le cinéma sert aussi à faire passer des messages, propager des idées sociales ou politiques. Il documente l’histoire et permet de préserver une mémoire collective. Le 28 décembre 1895 eut lieu la toute première séance publique de cinéma grâce au cinématographe réalisée par les Frères Lumières au Grand Café de Paris. 128 ans après, l’expérience cinématographique a évolué. Après s’être installé dans des cafés, des cirques, des salles de théâtre, le cinéma a su répondre à ses besoins pour créer un espace dédié à son expérience singulière. Tant ce lieu est dédié à l’art de filmer, nous avons nommé le bâtiment par ce mot cinéma. D’une technique, il devient un lieu.

Une salle noire remplie de fauteuils rouges à velours alignés en direction d’un grand écran, c’est dans ce lieu que la magie du cinéma opère.

Lorsque nous allons au cinéma, un certain rituel se met en place. Après avoir décidé du film et de l’horaire, nous nous préparons mentalement à aller dans cette salle de cinéma. Dans En sortant du cinéma, Roland Barthes le décrit comme “une situation de cinéma”.

Cette situation est pré-hypnotique, avant même de franchir le

seuil de la salle obscure, nous nous rendons disponibles.

Une fois dans le cinéma, nous devons passer par ce sas

entièrement noir, séparant le monde extérieur et la salle

de cinéma. En le traversant, nous laisson notre vie

personnelle et nous nous préparons à l’hypnose. Assis

sur le fauteuil rouge, nous attendons dans cette salle

sombre. Barthes compare ce moment à la “rêverie

crépusculaire”3, ce moment de suspens qui précède l’hypnose. Puis, les dernières lumières s’éteignent. Le bruit se disperse et nous nous mettons tous à regarder en direction de l’écran. Toute notre attention est donnée à ce qui nous est projeté. Notre corps est complètement passif. Nous avons très peu d'efforts à fournir, il suffit de regarder et d’écouter.

La temporalité de notre découverte du récit cinématographique est dictée par celle de la narration. Si nous voulons connaître la fin, il faut attendre que l’histoire décide de nous la donner. Nous ne sommes pas maîtres de notre découverte, mais soumis aux images mouvantes comme pour satisfaire un besoin humain d’abandon de soi pendant quelques instants.

Dans une salle de cinéma, l’expérience est passive et aussi à demi collective. Comme le définit justement le cinéaste Abbas Kiarostami “Assis dans une salle de cinéma, nous sommes livrés à nous mêmes, et c’est peut-être le seul endroit où nous sommes à ce point liés et séparés l’un de l’autre.”4 Seul sur notre siège et dans notre corps, l’histoire nous est montrée et racontée de la même manière que pour les autres spectateurs et nous partageons ainsi des émotions similaires.

L’expérience d’une salle de cinéma est singulière, alors elle se retrouve parfois extirpée de la boîte noire. L’espace d’exposition et la salle de cinéma, deux lieux qui proposent des expériences totalement opposées, ont su s’inspirer et s’utilisent l’un l’autre de différentes manières.

Les expositions dans les films de fiction

Dans un premier temps, l’espace d’exposition a su captiver de nombreux cinéastes qui ont vu en lui une source d’inspiration. Ils se sont saisis de ce lieu pour les différentes images qu’il peut représenter et pour les histoires qu’il peut créer. Alors nos musées préférés se sont retrouvés dans des films, comme dans Bande à part de J-L Godard où l’on assiste à une course effrénée dans le Louvre. Hitchcock, lui dans Sueurs froides, a su saisir l’image angoissante d’un musée vide et extrêmement silencieux. Ou encore, dans Thomas Crown de John McTiernan, le musée est érigé en théâtre d’un thriller haletant.Il peut être représenté aussi comme un divertissement léger et reposant comme dans La folle journée de Ferris Bueller de John Hughes avec ce personnage qui se retrouve hypnotisé devant un tableau de Seurat. Mais tout au contraire, dans Batman de Tim Burton, le personnage a l’air de ne pas apprécier l’exposition et ne se gêne pas pour la transformer à son goût. Le musée a permis à Shawn Levy d’y voir tout un monde fantastique qui se réveillerait une fois les visiteurs partis dans La nuit au musée. Et enfin, comme le montre Woody Allen dans Manhattan et Brian De Palma dans Pulsions, une exposition peut être un lieu de rencontre où des amours peuvent naître.

Le cinéma fictionnel a su s’emparer de l’espace d’exposition. On retrouve des représentations du musée plutôt traditionnelles : de grandes salles claires avec des œuvres d’arts accrochées au mur. Il est notable que l’utilisation de l’image du musée s’appuie, en majorité, dans sa dimension esthétique et symbolique.

Le cinéma raconté par des expositions

Le cinéma, comme nous venons de voir, a su s’approprier l’image de l’exposition, mais l’exposition s’est-elle aussi emparée du cinéma ?Nous pouvons remarquer que depuis quelques années, le cinéma investit de plus en plus les musées. Des expositions dédiées à des réalisateurs.trices, des films, des techniques et mouvements cinématographiques voient le jour.

Des musées se sont même spécialisés dans les expositions sur le cinéma comme la Cinémathèque française à Paris et l’Institut Lumière à Lyon. Ces deux institutions culturelles sont des associations dédiées au 7ème art qui regroupent plusieurs activités dans un même bâtiment : des salles de cinéma, un espace pour des expositions temporaires, une exposition permanente et des ateliers.

C’est en 1972 que la Cinémathèque française a conçu sa toute première exposition sur le cinéma. Initiée par Henri Langlois, pionnier dans la conservation et restauration de film, l’ex

Après plusieurs déménagements, la Cinémathèque française a pu développer ses espaces d’expositions.

Dans ce bâtiment, conçu par Frank Gehry, réside une exposition permanente, le Musée Méliès, et un espace d’exposition

temporaire. Le Musée Méliès traite de divers sujets,

dans un premier temps de Georges Méliès et de

ses œuvres, puis de l’invention du cinéma avec les

premières caméras et les premiers films, et aussi de

l’évolution des décors de cinéma avec l’arrivée des

studios et de la création des effets spéciaux. La

scénographie, signée Agence NC, est assez

traditionnelle avec un parcours linéaire. Les objets

sont exposés comme des œuvres d’art avec quelques

éléments interactifs comme d'anciens appareils de projection

utilisables.

A côté du Musée Méliès, la Cinémathèque française possède un espace dédié à une ou deux expositions temporaires par an. Les sujets sont divers, mais sont surtout dédiés à des réalisateur.rices, des acteur.rices, et parfois des thèmes sont abordés comme la dernière exposition avec les films d’espionnage, ou en 2016 avec l’exposition De Méliès à la 3d.

En dehors de la Cinémathèque française, quelques musées se sont appropriés le 7ème art. Il y a eu par exemple Montmartre, décor de cinéma en 2017 au musée de Montmartre, Effets spéciaux, crevez l’écran au Pixel Pôle à Villeurbanne ou encore Pathé Baby à la Fondation Pathé-Seydoux en 2022…

Il y a, comme pour la Cinémathèque française, des rétrospectives sur des réalisateur.rices ou des acteur.rices, mais aussi des expositions pour montrer l’envers du décor. La plupart du temps, ces expositions traitent du cinéma de fiction et/ou documentaire en faisant des rétrospectives ou en dévoilant leur conception. Il y a aussi des expositions qui abordent les oeuvres du cinéma plus expérimental où la frontière avec les arts plastiques est brouillée comme avec le célèbre Bill Viola et son exposition hypnotisante au Grand Palais en 2014 ou encore la récente exposition sur le cinéaste Johan Van Der Keuken au Jeu de Paume.

Depuis quelque temps, un nouveau type d’exposition voit le jour : les expositions-expérience. De nombreux films et séries de fictions ont réussi à développer tout un univers pour lequel certaines personnes sont devenues fanatiques. Alors pour nourrir cette admiration, des productions ont décidé de créer des expositions qui reconstituent en vrai tout l’univers d’un film. C’est en 2015, à la Cité du cinéma que s’installe Harry Potter, l’exposition. L’univers des films envahit 2 000m2 à travers des reconstitutions de décors, des objets et costumes du tournage. Dans les reconstitutions de décors, les visiteurs pouvaient rejouer des scènes culte des films et ainsi prendre la place de leur acteur préféré. Ces expositions s’appuient énormément sur la reconstruction des décors en négligeant parfois ce qu’elles peuvent raconter. C’est ce qui a été critiqué dans la récente exposition Friends Expérience qui a eu lieu à Porte de Versailles. Celle-ci a divisé les fans de la série Friends, il y a ceux qui trouvent que l’exposition est superficielle, qu’ils n’ont rien appris de nouveau et qui repartent juste avec des photos d’eux sur le canapé mythique de Friends. De l’autre côté, on trouve des fans qui ont adoré pouvoir vivre quelques instants dans les décors de leur série préférée.

Ce type de monstration donne un nouveau but aux expositions, qui n’est plus forcément celui de découvrir un corpus mais plutôt de vivre et de voir, d’où l’utilisation du terme expérience. Mais à ce stade, pouvons-nous encore appeler cela des expositions ? Ce ne sont finalement que des dioramas contemporains dans lesquels le visiteur peut se prendre en photo. Mais quelle place l'exposition donne-t-elle réellement au visiteur ? Et faut-il qu’il soit, littéralement, l’acteur de son exposition pour qu’il s’y intéresse ? Et du point de vue du film, découvrir l’envers des décors ne démystifie-t-il pas tout le processus d’idéalisation que nous créons lorsque nous regardons des films de fiction ?

Dans ces expositions-expériences, les reconstitutions de décors occupent une place centrale, souvent davantage mis en avant que les séquences de film. Ces expositions relèvent plus de la conception du film en exploitant les décors que de sa diffusion, et donc de son expérience en salle de projection. Il peut sembler contradictoire qu’une exposition sur le cinéma privilégie autre chose que des extraits vidéos. Dans d’autres expositions dédiées au cinéma, la vidéo joue un rôle crucial, rendant parfois la conception de la scénographie complexe. Une vidéo est un élément compliqué à exposer, elle impose un changement de posture de la part du visiteur lors de sa déambulation. Il passe de visiteur à spectateur pendant quelques secondes, voire quelques minutes. Elle va demander et imposer tout un dispositif pour pouvoir être appréciée au mieux.

Dans Conception d’exposition, Pam Locker5 donne des conseils sur l’utilisation de la vidéo dans une exposition quelconque. Elle explique que pour mettre des vidéos dans une exposition, il faut que celle-ci soit brève et qu’elle n’excède pas 3 minutes. Au-delà, le visiteur risquerait de se lasser. Elle préconise aussi de créer “un parcours de remplacement” pour les personnes ne souhaitant pas voir de présentation audiovisuelle. Bien que ce livre date de 2011 et que l’usage de la vidéo ait évolué depuis, il est intéressant de noter que l’auteure insiste sur la nécessité de considérer deux publics : celui adepte des contenus vidéo et celui plus fidèle aux expositions traditionnelles.

Les expositions font leur cinéma !

Aujourd’hui, l'utilisation de la vidéo dans les expositions s’est intensifiée. Que ce soit pour les expositions sur le cinéma ou non, la vidéo est devenue un moyen de communication incontournable. Dans cette partie, nous allons nous intéresser à des expositions qui ne traitent pas du cinéma mais qui utilisent les codes cinématographiques : son, vidéoprojection et trame narrative. Les expositions cherchent-elles à reproduire une expérience similaire à celle du cinéma ?Prenons l’exemple de l’Atelier des lumières à Paris qui propose des expositions seulement composées seulement de vidéoprojection.

En quelques mots, l’Atelier des lumières est un centre d’art numérique réalisant des “expositions digitales, immersives et contemporaines”6. Pour Bruno Monnier, le fondateur :”Le rôle d’un centre d’art est de décloisonner, et c’est pourquoi le numérique doit prendre sa place dans les expositions du XXIème siècle. Mis au service de la création, il devient un formidable vecteur de diffusion, capable de créer des passerelles entre les époques, de faire vibrer les pratiques artistiques entre elles, d’amplifier les émotions et de toucher le plus grand nombre.”

Dans ce lieu, aucune œuvre ou pièce physique n’est exposée. L’Atelier des lumières se compose d’une grande salle tournant autour d’un grand cylindre central. Sur toutes les surfaces de cette pièce sont projetées des vidéos, méthode d’immersion identique à celle de la salle de cinéma. En fonction du thème choisi, souvent porté autour de l'univers de peintre, des vidéastes ont créé toute une animation à partir de peintures, de dessins ou encore de photos mais sans avoir forcément de narration …

Les vidéos diffusées durent généralement entre 20 et 45 minutes, nécessitant ainsi de suivre des horaires prédéfinis semblables à ceux d’une séance de cinéma. Pour optimiser la qualité de la vidéoprojection, l’éclairage du lieu est réduit au minimum. Alors telle une salle de cinéma, avant d’accéder à l’exposition, nous devons traverser un sas obscur. Puis, nous découvrons un espace entièrement vidéo projeté. Très peu d’assises sont mises à dispositions, ce lieu ayant la volonté d’être une exposition, la déambulation dans l’espace est très encourager comme pour une exposition classique. Cependant, lors d’une visite, j’ai constaté que la plupart des visiteurs, après avoir d’abord fait un rapide tour de l’espace, s'asseyaient que ce soit sur les quelques assises, mais aussi par terre gênant parfois la circulation. Dans ce lieu, nous adoptons les deux comportements analysés en introduction. Notre rôle est ambigu : sommes-nous visiteurs ou spectateurs ? Pouvons-nous réellement appeler cela une exposition ? La question est légitime. Ce que nous propose cette institution culturelle, c’est de déambuler dans une salle pour découvrir des images animées. Certains visiteurs s’en exclament : “Il s’agit juste d’une grande salle rectangulaire où sont projetées des œuvres sur les murs.”7 Le théoricien de l’art et des médias, Bertrand Naivin, remet en question l’éthique de ces expositions : “Un artiste ne fait pas une œuvre dans un format précis par hasard. S’il a décidé de peindre un détail en tout petit, c’est pour une raison. Je ne crois pas que Van Gogh aurait aimé qu’on découpe, agrandisse et anime ses toiles. [...] A trop vouloir augmenter l'œuvre, on l’appauvrit.”8 Cette réflexion de Bertrand Naivin nous pousse à réinterroger la pertinence de ce type d’exposition. Nous enseignent-elles véritablement sur les artistes exposés ?

Sur le site d’avis Tripadvisor, certaines personnes mettent en avant l’aspect ludique et pédagogique de ces expositions. Elles permettraient de rentrer dans l’art plus facilement. Ces vidéos rendraient-elles l’art tout public ? Pour finir sur les avis positifs, les mots “envoûtant, captivant, hypnotisant” reviennent de nombreuses fois mettant en avant l’immersion et la poésie des vidéos.

L’Atelier des lumières est à l’origine de cette controverse à cause de son utilisation exclusive de la vidéo. Une autre exposition s’appuyant aussi sur la vidéo à divisé lors de sa sortie, c’est l’exposition Pompéi qui a eu lieu au Grand Palais en 2020.

En résumé, l’exposition relatait l'ensevelissement de la ville de Pompéi lors de l’éruption du Vésuve. Elle était composée de trois parties : l’avant, pendant et après. Dans cette exposition, de nombreux objets étaient exposés comme des morceaux de la ville retrouvés parmi les fouilles, des images, photos, des textes … Des pièces physiques étaient présentes comme dans une exposition plus classique à l’inverse de l’Atelier des lumières, vu précédemment. Mais cette exposition utilisait la vidéo et la vidéoprojection comme élément narratif. Dans un premier temps, de nombreuses vidéos, sur écran ou projetées, nous racontaient l’éruption à travers des reconstitutions 3D de la ville mais aussi à travers des reconstitutions vidéos jouées par des acteurs. Dans ces vidéos, on pouvait voir des femmes et des hommes rejouant ce que les Pompéiens ont pu vivre.

Et dans un deuxième temps, lorsque nous arrivions à la moitié du parcours de l’exposition, nous entrions dans les rues de Pompéi. Reconstituée grâce à de grandes cimaises blanches sur lesquelles étaient projetées des textures de murs, cette rue de Pompéi faisait face à une ultime projection : sur un grand mur perpendiculaire se dressait le Vésuve. On entendait et voyait les habitants grâce à des ombres projetées sur les murs. Dans cet espace, la vie de la ville était représentée jusqu’au moment où le Vésuve se mit en éruption.

Toutes les vidéoprojections se mirent à trembler et à s'effondrer. Elles étaient en réalité toutes reliées entre elles et la fumée qui s'échappait du volcan envahissait toute l’exposition en quelques secondes. Le happening durait quelques minutes, les vidéoprojections des rues représentaient par la suite la ville détruite pendant quelques minutes. Puis tout redevenait normal pour que 15 minutes après, le volcan entrât en éruption de nouveau.

Dans cette exposition, le parti-pris était de faire vivre au spectateur l’éruption grâce à des effets spéciaux qui envahissaient toute la salle. Pendant ces quelques minutes, l’exposition était mise sur pause et tous les visiteurs étaient tournés vers la vidéoprojection du Vésuve. Dans cet exemple, la comparaison de cette exposition avec le cinéma va au-delà de la simple utilisation de la vidéoprojection. En effet, durant cette éruption, le visiteur passe de spectateur et vit une expérience totale. L’image, le son et l’action, les visiteurs vivent la scène tous en même temps. Durant ce temps imposé, toute l’exposition est dictée par les images de l’éruption du volcan. Comme dans une salle de cinéma, le visiteur, devenu spectateur, est soumis au image qui lui est montrée.

A travers ce moment, le commissaire de l’exposition, Massimo Osanna, et le scénographe, Sylvain Roca, ont voulu une expérience super-spectaculaire, mais à quel(s) prix ? Jusqu’où le spectaculaire dans les expositions est-il capable d’aller ? Et surtout, à quoi cela sert-il ?

Malgré sa courte vie à cause du covid, l’exposition a su faire parler d’elle, pour certains c’est un succès, “une immersion réussie” d’après Télérama9. Pour d'autres, peut-être plus adeptes d’exposition classique comme Nicolas Ungemuth10, le parti pris de l’exposition est contestable : “Je n’ai pas tellement envie d’aller dans un musée pour voir des vidéos. Enfin, je préfère regarder un bon documentaire à la télévision parce qu’on apprend plus. Il est évident qu’on ne peut pas déplacer Pompéi au Grand Palais, mais est ce que c’est vraiment une exposition, j’en suis pas sûr.”

Dans cette exposition, ils cherchent, en plus de raconter l'événement, à le faire vivre. Pouvons-nous, pour cette exposition aussi, faire un lien entre exposition et expérience ? En plus de découvrir des histoires autour de cette éruption, les visiteurs en font l’expérience grâce à des dispositifs narratifs.

Conclusion

Dans les deux dernières expositions que nous avons analysées, nous pouvons voir que les dispositifs narratifs sont très inspirés de l’expérience que nous vivons dans une salle de cinéma, d’une expérience cinématographique : de la vidéoprojection, du son, des effets spéciaux, une histoire racontée et une temporalité imposée. L’exposition s’inspire-t-elle du cinéma pour proposer de nouvelles expériences muséales ? L’utilisation d’une expérience cinématographique enrichit-elle les expositions ? Ou au contraire, trouble-t-elle la compréhension du message qu’elle souhaite transmettre ? Parfois, à trop vouloir en faire, on ne voit plus rien. Alors, cette hybridation naissante gagne-t-elle avec raison les institutions muséales ou floute-t-elle tout ?© Tous les dessins de ces articles sont des productions personnelles.